Chercheur et startuper ? Il est des modes qui durent … Depuis au moins 20 ans et les lois Allègre, il semble que le mythe perdure et qu’il faille « rapprocher » le monde de la recherche et celui de la création d’entreprises (en particulier innovantes, celles qu’on appelle aujourd’hui startups). Chercheur et startuper auraient tout à apprendre l’un de l’autre mais, pour une raison mystérieuse, s’entêteraient à ne pas se parler et à s’éviter. Toujours la même fascination pour la technologie, l’idée très française selon laquelle l’innovation serait la traduction économique d’un résultat de recherche. Nous avions commencé à nous guérir de ce présupposé mais malheureusement les rechutes sont fréquentes, comme celle par exemple qui a vu la nomination d’un ministre à « l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation« . Nous pouvions croire que la parution du très bon rapport « pour une nouvelle vision de l’innovation » avait fait bouger les lignes. Malheureusement, il semble que les lobbies soient puissants et les résistances fortes, là comme ailleurs.

Les différences entre recherche et innovation

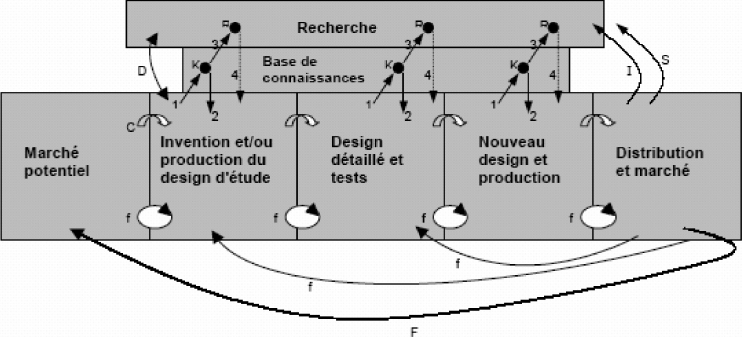

Chercheur et startuper auraient tout à apprendre l’un de l’autre mais, pour une raison mystérieuse, s’entêteraient à ne pas se parler et à s’éviterPour revenir aux fondamentaux et clarifier la différence entre recherche, innovation et technologie, le plus simple est peut-être de reproduire le diagramme de Kline et Rosenberg dont j’avais déjà longuement parlé dans un article précédent. Ce diagramme montre que la recherche produit des connaissance qui, dans certains cas, seront mobilisées par les entreprises dans leur processus d’innovation. Contrairement à ce qui est écrit parfois, l’innovation n’est pas une « invention » réceptionnée par un marché. La plupart des innovations ne sont d’ailleurs pas le résultat direct de résultats de recherche (j’ai récemment fait une petite étude à ce sujet sur les innovations financées par BpiFrance). Les laboratoires ne sortent pas des « produits » au sens de « quelque chose à vendre sur le marché » mais font évoluer l’état des connaissances ou des technologies, ce qui rend parfois possible le développement par des entreprises de nouveaux produits ou services (plus performants, moins chers, dotés de nouvelles fonctionnalités, …).

Les entrepreneurs ne font pas que « trouver des marchés » à des produits mais la plupart du temps les conçoivent, sur la base de technologies, de connaissances, de compétences, d’intuitions, … Les connaissances mobilisées dans le développement d’une innovation sont donc beaucoup plus larges que technologiques.

L’ouvrage « Innovation Intelligence » d’Albert Meige et Jacques Schmitt est tout à fait intéressant à ce sujet et, en plus d’illustrer ces différents concepts de nombreux exemples, permet également de comprendre comment la mondialisation de la recherche et donc de la production de connaissance a profondément modifié le management de l’innovation dans les entreprises, grandes ou petites.

[asa book]1326125826[/asa]

Des causes inavouables, habillées de bonnes intentions

Je reprends ici un souhait de Francky Trichet, vice-président numérique de l’université de Nantes, qui plaide dans www.letudiant.fr pour une meilleure articulation entre le monde de la recherche et celui des entreprises innovantes : « il faut créer de nouvelles conditions d’épanouissement entrepreneurial pour les jeunes diplômés, en priorité de niveau master et doctorat ». Il ajoute : « si l’idéal du devenir d’un(e) jeune doctorant(e) en France n’était plus d’intégrer un laboratoire de recherche mais de créer sa start-up ? Et si la prochaine grande licorne mondiale était issue d’un laboratoire français et la Chief Executive Officer une chercheuse encore active et publiante ».

Oui pourquoi pas … mais pourquoi ? Je souscris bien sur à l’enthousiasme de M. Trichet mais pourquoi faudrait-il que la CEO de la prochaine licorne française soit une chercheuse active et publiante ? Qu’est ce que cela apporterait, à part détourner une chercheuse de sa vocation et de ce pour quoi elle a été formée des années ? Certaines des raisons qui sous-tendent ce discours seraient-elles moins avouables que la recherche de l’épanouissement des doctorants …

Le phénomène ne viendrait-il pas d’un problème plus large de financement de la recherche publique ? Les places pour devenir chercheur après avoir soutenu sa thèse sont de plus en plus rares. Cette situation pousse à trouver d’autres « débouchés » aux jeunes docteurs : pourquoi ne pas aller travailler en entreprise ? Pourquoi ne pas créer sa startup ? D’où tous les discours assez surréalistes où le ministère se désole de la bêtise des entreprises qui ne savent pas ce qui est bien pour elles et se refusent à embaucher le surplus de docteurs formés par les universités. D’où des incitations à l’entrepreneuriat qui visent aujourd’hui jusqu’aux docteurs, dont la création d’entreprise n’était pourtant de toute évidence pas le projet professionnel.

Le métier de chercheur perd peut-être auprès de certains son attrait, à mesure qu’augmente le temps consacré à la recherche d’argent et aux contraintes administratives. Le niveau de salaire, corollaire d’un statut très protecteur obtenu après une période de plus en plus longue de « bizutage », ne compense en outre peut-être pas cette perte d’attrait.

Face à cette situation, le monde des startups semble un eldorado à celui qui veut changer le monde, travailler librement, libéré des carcans administratifs, voyager, … Sans tomber dans la caricature inverse de Mathilde Ramadier, il est juste de dire que ce paradis n’existe pas et que là-aussi, les désillusions sont nombreuses.

[asa book]B01LAII368[/asa]

Si l’univers des startups présente un attrait sur certains doctorants, il en est de même pour certains directeurs de laboratoires et plus globalement pour le monde de l’ESR : « puisque nous manquons d’argent alors que les levées de fonds n’ont jamais atteint de tels sommets, profitons-en et investissons ». Sur le long terme, cela fera un complément de revenu pour le laboratoire / l’institut / l’université qui compensera nos baisses de dotations et augmentera nos marges de manœuvres et notre indépendance.

Raisonnement séduisant qui marche difficilement lorsqu’il est confronté au terrain. Les laboratoires n’ont pas l’autonomie juridique pour investir directement et la recherche française est organisée avec une telle complexité (tutelles nombreuses, unités mixtes, …) qu’il est parfois difficile de savoir même qui devrait investir. Et des outils récents comme les SATT[ref]Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologie[/ref], qui ont précisément ce rôle, s’aperçoivent qu’elles n’atteindront pas l’équilibre financier au bout des 10 ans annoncés initialement et préparent les esprits à des demandes de subventions supplémentaires, en particulier aux régions.

Chercheur et startuper. Un choix nécessaire ?

J’entends parfois parler de la création d’un statut de « startup post-doc » pour permettre l’émergence d’une catégorie « chercheur et startuper ». Comment ne pas voir dans cette proposition une énième déclinaison d’un tropisme français, la « pensée administrative » ? Plutôt que de répondre rapidité, adaptabilité et droit à l’échec, on propose encore un statut. Qui s’accompagnera de conditions, de contrôles, de tracasseries administratives, peut-être d’une allocation, …

Chercheur et startuper ? Est-ce souhaitable ? Rien n’empêche aujourd’hui un jeune docteur qui souhaiterait créer sa startup de le faire. Pourquoi encore un statut particulier ? Est-il possible de gagner sur tous les tableaux ? La loi Allègre a déjà donné des conditions très favorables, de façon jugée parfois exorbitante, aux chercheurs souhaitant s’investir sur un projet de startup. Il est en effet déjà possible pour un chercheur de gagner beaucoup d’argent en valorisant les résultats d’une recherche financée par l’argent public, en devenant par exemple dirigeant ou associé d’une startup en création.

Chercheur et startuper, les deux activités sont très différentes. Penser qu’il suffirait d’un statut pour qu’un chercheur soit également startuper (alors que le contraire n’est pas envisagé …) dénote d’ailleurs du mépris inconscient dans lequel sont tenues les compétences d’un entrepreneur à succès.La recherche transforme du capital en connaissance, alors que les entreprises utilisent de la connaissance pour créer du capital Au risque de rappeler des banalités, les chercheurs inventent/découvrent, là où les entrepreneurs innovent. La recherche transforme du capital en connaissance, alors que les entreprises font l’inverse. L’engouement actuel autour des startups ne doit pas faire miroiter de fausses solutions au monde de la recherche en quête de nouveaux financements.

Frenchtech et vision parisienne du développement des startups, politique nationale (PIA, pôles, …) pilotée par Bercy et promue par des corps de hauts fonctionnaires désœuvrés, vision techniciste de l’innovation au détriment de compétences entrepreneuriales dévalorisées, approche administrative via la création de nouveaux statuts, … Autant d’explications partielles aux ornières dans lesquelles s’est enfoncé le débat français sur l’ESR et les startups.

Pour en savoir plus

- quelques ouvrages de référence

[asa_collection book, items=3, type=random]startup[/asa_collection]

- l’avis de Francky Trichet, vice-président numérique de l’université de Nantes : chercheur et startuper : l’avenir de la recherche française ?

2 commentaires sur “Chercheur et startuper à la fois, la fausse bonne idée ?”

L’article est assez intéressant mais en tant que chercheur en bio tentant de développer des innovations en agriculture de précision, le problème auquel je me heurte est que les « décideurs » de toutes les solutions mises en place (incubateurs, BPI, …) ne savent pas détecter les innovations de rupture. Ils ne comprennent que les innovations incrémentales et ne suivent que celles-ci. Malheureusement, les « licornes » sont basées sur de l’innovation de rupture en général. Le blocage est (1) la méfiance de l’esprit humain (decideur, financeur) qui a peur d’être accusé de l’erreur s’il y a arnaque (intellectuelle ou autre) et (2) la peur de prise de risque en France.

Bonjour Noël.

Le problème que vous soulevez est intéressant. Je ne suis pas forcément d’accord avec l’idée que les « licornes » soient basées sur des innovations de rupture (si on parle de rupture technologique). Cependant, c’est vrai qu’il est toujours difficile de bien appréhender des innovations radicales lorsqu’on travaille dans une banque ou dans une structure de soutien comme un incubateur. Forcément on acquiert avec le temps des automatismes, on applique des grilles de critères et on se crée des routines qui s’appliqueront difficilement à des dossiers « exceptionnels ».

La peur du risque est réelle en France (et dans d’autres pays) mais, si je prends l’exemple de la région Hauts-de-France que je connais bien, de nombreuses solutions existent pour financer les toutes premières étapes et ensuite le développement une fois les premières preuves de concept validées. Il est parfois un peu plus difficile de financer les étapes intermédiaires (mais les fonds de maturation des SATT par exemple peuvent aider).

Parfois, les choses achoppent également sur la constitution d’une équipe de porteurs présentant une expérience et des compétences complémentaires et adaptées. Plus l’innovation est radicale et les risques encourus importants et plus les investisseurs / financeurs vont avoir d’exigences sur ce point.